摘要

西班牙的科尔多瓦大学Rafael Klee教授本研究通过溶胶-凝胶法合成三种煅烧温度(400℃、500℃、600℃)的钾基水钠锰矿(KB400、KB500、KB600),探究其作为钠离子电池正极材料的电化学性能。首次电化学循环中,通过部分钾脱嵌与钠嵌入实现离子交换,构建稳定的层状结构。X射线衍射证实样品具有高结晶度,结合X射线荧光光谱、光电子能谱及热重分析,验证了材料化学组成与锰的氧化态分布。实验表明,KB500样品在1.6-4.2 V电压区间展现出最优性能:C/10倍率下比容量达175 mAh/g,在2-3.6 V窄电位窗口循环80次后容量保持率达90%(110 mAh/g)。研究发现,层间钾离子与结晶水通过扩大层间距和稳定框架结构,显著提升钠离子扩散动力学与循环稳定性。该工作证实KB500可作为高性能钠电正极材料,其独特的离子/水分子协同稳定机制为开发高稳定性层状氧化物电极提供了新思路。

文章简介

间歇性可再生能源的存储仍是满足需求的挑战。钠离子电池(SIB)被视为锂电替代品,但需创新电极材料以提高容量并减少环境影响。一种潜在的正极材料是水锰矿型化合物。其化学式为AxMnO₂·nH₂O,这种结构形成了一个具有部分空位的二维框架。锰离子(Mn⁴⁺)的数量存在变化,部分位置可能缺失锰离子,或者主要被三价锰离子(Mn³⁺)替代,次要地被二价锰离子(Mn²⁺)替代。水锰矿能够参与阳离子交换和氧化还原反应。其电化学行为在很大程度上取决于锰的氧化还原活性。以锰为氧化还原中心的层状结构具有相对较高的氧化还原电位优势。然而,它们也面临挑战,例如由姜-泰勒(Jahn–Teller)效应引起的晶格转变,以及在电化学循环过程中,由于三价锰离子(Mn³⁺)歧化成二价锰离子(Mn²⁺)和四价锰离子(Mn⁴⁺)而导致的二价锰离子(Mn²⁺)可能溶解的问题. 为了解决姜-泰勒效应并增强稳定性,人们已在层状氧化物中使用钴(Co)或镍(Ni)等其他过渡金属;然而,这些金属的使用引发了环境和可持续性方面的担忧。多元素掺杂可以产生积极效果,但通常需要复杂的方法。因此,研究人员更倾向于采用一种更系统的策略来解决原始晶体结构的问题,而不依赖其他过渡金属的掺杂。

利用钾水锰矿作为潜在的钠离子电池正极材料,代表了一种在保持层状结构的同时引入可移动钠离子的策略,该策略受到残留钾和结晶水的影响。在此,为探索这一方法,本研究采用了一种简便的高锰酸盐还原法,对在不同温度下合成的三种钾水锰矿样品进行了研究。

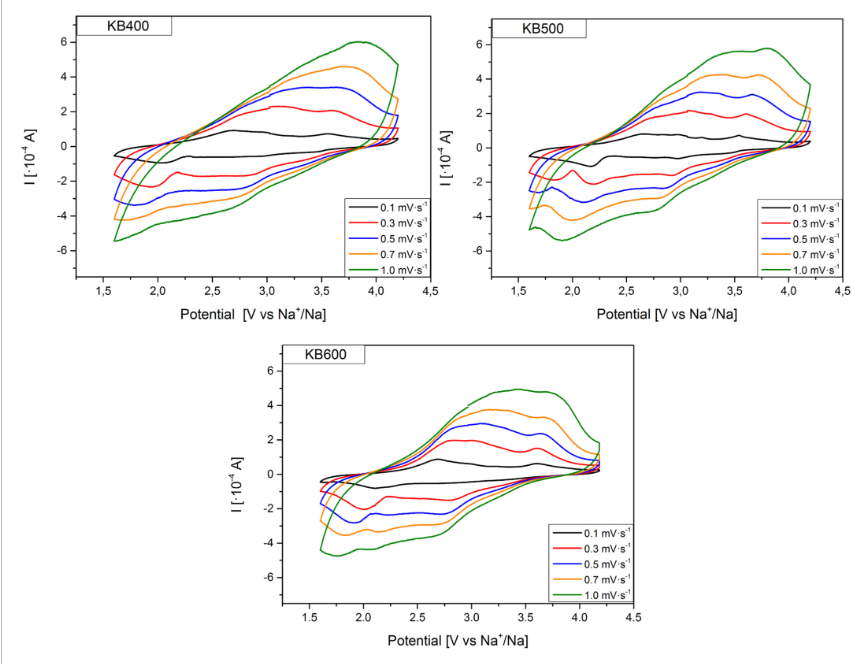

图1

KB400、KB500和KB600在扫描速率(ν)分别为0.1、0.3、0.5、0.7和1.0 mV s-1下的CV图

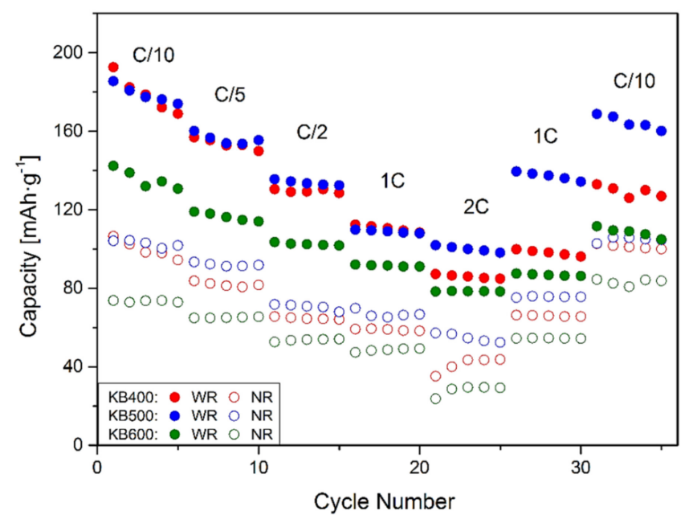

图2

在两个电位范围内对所有三个样品进行不同倍率(C-rate)测试:宽范围(WR:1.6–4.2 V vs. Na⁺/Na)和窄范围(NR:2.0–3.6 V vs. Na⁺/Na)。

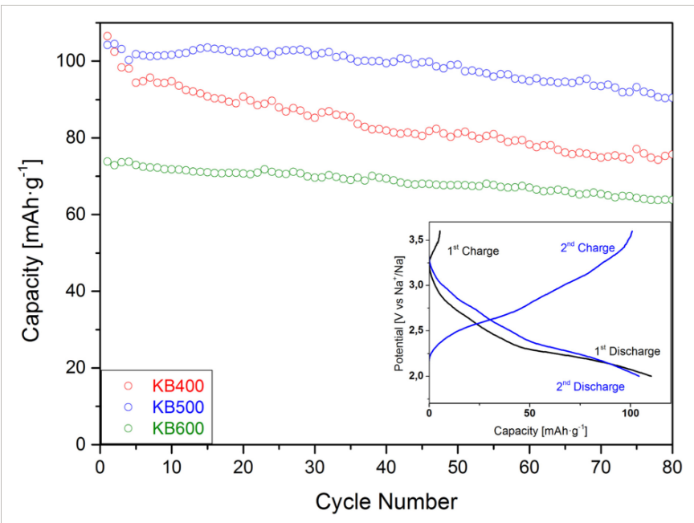

图3

在窄范围(NR,2.0–3.6 V vs. Na⁺/Na)内,对所有样品以C/10倍率进行了长循环测试。内嵌图:展示了KB500样品第1循环(从充电开始)和第2循环的充放电曲线。

对样品进行了循环伏安法(CV)测试。所得曲线如图1所示, 在大约2.67 V/2.13 V和3.54 V/2.94 V处出现了最强烈的阳极峰和阴极峰。在钠离子的嵌入和脱嵌过程中,由于这些离子体积较大,会对周围的MnO₆层产生显著应力,进而改变锰的配位环境。因此,此前已有研究将多个氧化还原对与碱金属离子嵌入和脱嵌过程中发生的结构变化联系起来。在宽电位范围(WR:1.6–4.2 V vs. Na⁺/Na)和窄电位范围(NR:2–3.6 V vs. Na⁺/Na)内对样品进行了两次不同倍率(C-rate)的性能测试。这些测试涵盖了先前在循环伏安法(CV)测量中观察到的全部电化学活性范围。首次循环在组装完成后从开路电压(OCV)开始充电,达到每个范围的最高电压。这些测试的结果如图2所示。在2C这一最高评估倍率下,KB500样品展现出了卓越的性能,在宽范围内容量约为100 mAh g⁻¹,在窄范围内容量约为55 mAh g⁻¹。有趣的是,当倍率恢复到1C时,与第一轮(宽范围:105 mAh g⁻¹,窄范围:68 mAh g⁻¹)相比,KB500的性能恢复提升了12%(宽范围:123 mAh g⁻¹,窄范围:76 mAh g⁻¹)。当倍率恢复到C/10时,三个样品在长循环过程中的容量趋势均得以保持。本研究得出结论,在低倍率下容量表现最佳的样品是KB500,它在长循环倍率下具有良好的容量保持率,并且在C倍率测试后恢复到最低倍率时,展现出增强的容量恢复能力。

此外,如图3所示,还在2.0–3.6 V(相对于Na⁺/Na)的窄电压范围内对样品进行了C/10倍率下的长循环测试。作为进一步讨论的示例,图中内嵌部分展示了KB500样品在第1和第2循环的充放电曲线。

结论

本研究采用改良溶胶-凝胶法成功合成了三种钾水锰矿样品——KB400、KB500和KB600。样品分别在400°C、500°C和600°C三个不同温度下煅烧,以探究其作为钠离子电池(SIBs)正极材料的结构和电化学性能。

XRD分析证实,三个样品均形成了高结晶度的钾水锰矿,纯度超过97%。通过XRF、XPS和TGA等额外技术,阐明了合成材料的化学组成和氧化态。所有样品钾锰比(K/Mn)均约为0.22,锰的平均氧化态为3.9+,这有助于减少框架内的姜-泰勒(Jahn–Teller)畸变。此外,较低的煅烧温度使样品保留了更多的结晶水。

在三个样品中,KB500作为钠离子电池正极材料表现出最佳电化学性能,在2–3.6 V的电位范围内,容量值高达105 mAh g-1,且在多次循环后容量保持率稳定在约90%。KB400样品初始性能相似,但容量衰减更多;而KB600样品尽管初始容量较低,但在整个循环过程中表现出更好的容量保持率。此外,KB500在倍率性能测试中展现了出色的容量保持率,在不同动力学条件下表现稳定,且在暴露于高动力学条件后恢复至低电流速率时能有效恢复。相较于KB400和KB600,KB500的钠离子扩散系数更高,表明其结晶水含量和结构因素共同促进了更好的离子迁移性,从而增强了其在钠离子电池中的性能。层间水和作为支柱的钾离子在循环过程中对稳定水锰矿结构起到了关键作用。循环后对KB500进行的非原位XRD分析显示,在充放电过程中,晶胞发生了可逆的收缩和膨胀,这表明水锰矿结构能够容纳钠离子的嵌入,且结构变化极小。在整个循环过程中保持晶体结构的能力显著促进了其高容量保持率。

总体而言,KB500因其结构稳定性、增强的钠离子扩散能力和长期循环性能,展现了作为钠离子电池中传统过渡金属氧化物正极材料替代品的潜力。这些发现为基于水锰矿的材料在储能应用中的进一步研究奠定了基础,旨在优化其性能以实现可持续的能源存储。

论文信息

Improving the Performance of Potassium Birnessite Cathodes for Sodium‐Ion Batteries by Partial Ion Exchange

Manuel Aranda | Rafael Klee | Pedro Lavela | José L. Tirado