编者按:近日,西安报业全媒体(西安日报社)对陕西省翻译协会主席、西京学院外国语学院院长胡宗锋教授进行了专访,相关报道在网络持续引发热议。胡宗锋教授在翻译领域深耕四十余载,在本次专访中,他聚焦“陕西文学海外翻译计划”,详细阐述了该计划的实施成果、地域文学国际传播的有效路径以及未来规划。通过他的分享,我们得以窥见陕派文学走向世界背后的动人故事,也为文学国际传播提供了宝贵的经验与思路,值得每一位关注文学发展的读者深入了解。

酷暑时节,陕西省翻译协会主席胡宗锋清晨8点便来到西京学院科研楼的办公室。办公桌上,一本《秦岭记》赫然在目,电脑屏幕上,翻译书稿的英文段落密密麻麻,洋洋洒洒。

“去年10月,我们便启动了贾平凹先生《秦岭记》的翻译工作,计划于11月完成英文初稿,英译本预计将在明年于英国出版发行。”胡宗锋说道。

胡宗锋在译作展柜旁翻阅英文版《我的岁月静好》

近50部陕西文学作品,被译成十多种语言,翻译文字500多万字……细数自“陕西文学海外翻译计划”实施以来的工作进展,胡宗锋列出上述数字,他和协会的翻译家们已带领“文学陕军”走向美国、俄罗斯、土耳其、埃及、德国、西班牙、意大利等国家,让陕派文学在国际舞台上绽放出属于自己的风采。

扎根地域文学展现“文学陕军”魅力

从最初的自主翻译,逐渐地翻译协会收到了越来越多外国出版社的主动邀约。从事了40多年翻译工作的胡宗锋清晰地感受到陕西国际化的强劲脉搏。

“这既反映出外国读者渴望借助文学作品深入了解中国的强烈愿望,也说明我们的译作得到了广泛认可。”胡宗锋说。

为什么这些年协会的翻译工作紧扣“陕西文学”?谈及原因,胡宗锋说:“地域文学是中国文学体系中的重要组成部分,它的翻译与传播是向世界展示中国丰富多元文化的关键方式之一。我们陕西,汇聚了柳青、杜鹏程、路遥、陈忠实、贾平凹、陈彦、叶广芩、高建群等一批杰出作家,他们构成了闻名遐迩的‘文学陕军’,其作品堪称探究当代中国文学的重要范例。”

《土门》《装台》《青木川》《我的岁月静好》……每一本译作都凝聚着协会翻译家们的汗水。如何将“原汁原味”的陕西特色传递给世界,翻译家们也是颇费了一番功夫。

“在咱陕西文学中经常出现一些描述特色美食的词,比如苞谷糁、搅团、羊肉泡馍等。翻译这些词语时我们会视情况而定,有时音译,有时意译,原则就是尽量准确地抒情表意。”胡宗锋说,例如,苞谷糁是用打碎的玉米粒制作的,我们将其翻译为“Cracked-CornPorridge”。搅团是一种类似玉米面糊的食物,我们保留了音译“Jiaotuan”,并在后面加上注解“cornmealjelly”,即用玉米面制作的糊状物。至于羊肉泡馍,我们直接使用了“Yangroupao”,并在后面注明“muttonbrothwithcubedbread”,即用羊肉汤煮小方块馍。

由陈彦创作的长篇小说《装台》被改编成电视剧后,因浓浓的陕西味儿深受观众喜爱。随后,协会和英国查思出版社合作,将《装台》(英文版)带到了英国读者身边。

“当时在翻译《装台》主人公刁顺子的名字时,我们没有使用汉语拼音,而是选择了‘Smooth’这个名字,它和汉字‘顺’表意相近,既有‘顺利’的含义,也含有‘圆滑’的意思,恰好与作品中主人公的形象相得益彰。”

胡宗锋相信,随着中国国际化步伐加快,在文学方面,会有更多中国表达方法走进外文词汇。

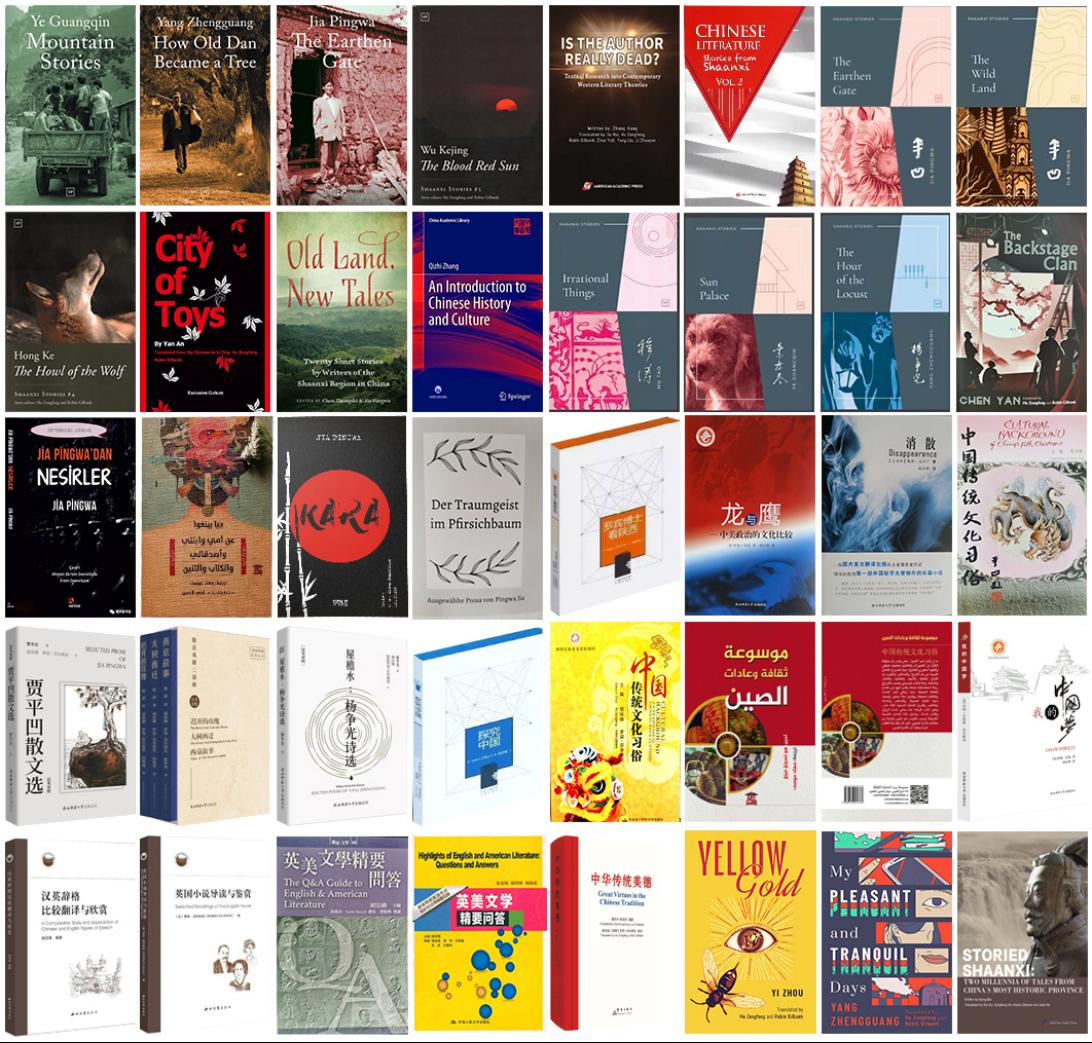

胡宗锋已出版作品(部分)

中外翻译携手助力陕派文学“出海”

漫步英国剑桥大学Blackwell书店,“中国当代文学作品”书架上摆放着20多本中国当代文学作品。其中,《土门》《太阳宫》《老旦是一棵树》等5本作品都出自协会翻译家们的手。

“尽管文化背景不同,但小说中人物的挣扎与成长,让我对人性的复杂与真实有了更深的理解。《土门》也是中国社会变迁的缩影,让我对中国有了更多了解。”手捧《土门》(英文版),英国读者詹姆斯(James)说。

“陕西文学”之所以能走进读者心里,和协会一组组“翻译搭档”分不开。

“我们经常在翻译一部作品时,都是本土翻译家和外国翻译家一起工作,这种中外学者交流互鉴机制,可以很好地使翻译作品符合不同国家和民族的语言表达习惯与价值取向。同时,也为热爱中国文化和文学的外国青年翻译家创造历练机会。”胡宗锋说。

来自西京学院的教授、英美文学专家罗宾・吉尔班克(RobinGilbank)就是胡宗锋的“黄金搭档”。

从刚来陕西只知道兵马俑,到翻译20余部陕西当代作家作品,17年过去,罗宾不仅变成了半个陕西人,还通过思索和笔触,打开了一扇让世界认识陕西的窗口。

一个外国人要想把陕西文学“吃透”,再将其很好翻译成英文并不容易。“尤其是一些中文的谚语、成语、方言、民歌等,很难在英语里找到合适的表达。”为此,罗宾经常坐公交车、逛菜市场、去公园,走进市井学习方言,他还追随陕西作家小说中主人公的脚步,到省内多地乡村采风,“就是想找到方言俗语既原汁原味又通俗易懂的英语表达方式。”

从与胡宗锋合作翻译的贾平凹作品《黑氏》登上美国《新文学》杂志开始算起,罗宾与胡宗锋携手翻译了《土门》《装台》《黄金》等30余部文学作品,共150余万字。

“除了长篇小说,我们还在尝试把陕西文学中优秀的中短篇小说、诗歌和散文等作品翻译并推介给更多朋友,希望给读者带来更多新鲜的陕西文学样貌。”罗宾说。

胡宗锋与陈忠实(左上)、贾平凹(右上)、陈彦(左下)、杨争光(右下)

跨文化使者架起文学交流桥梁

痴迷中文的埃及女孩艾小英(MehadMousa)很想尽己所能把中国文学带给埃及朋友。作为胡宗锋的博士毕业生,这位汉语流利的跨文化传播研究者、青年翻译家已翻译出版了《贾平凹散文选》《中国传统文化习俗》等5部阿拉伯语版作品,其中,阿拉伯语版《中国传统文化习俗》自2022年6月出版以来,深受埃及和中国阿拉伯语学习者的欢迎。

“让我印象最深的是,当时翻译杨争光的作品《我的岁月静好》时,主人公德林的性格很鲜明,我连晚上睡觉脑子里都在揣摩德林的举动,想把最生动的人物带给埃及朋友。”艾小英说。

尽管在陕西已生活了八年,但艾小英总觉得丰厚的陕西文化还有许多值得她学习和挖掘的地方。“陕西有皮影等许多非常有意思的非遗文化,我还在不断了解和学习,争取等时机成熟时写一本阿拉伯语的介绍陕西非遗文化的书。”艾小英说。

从伦敦书展到北京图博会,协会翻译的“文学陕军”作品在多个国际与国内图书博览会上精彩亮相,这些作品以独特魅力吸引着国内外译界目光,让三秦大地的文学瑰宝闪耀全球。

“未来,我们还会加大陕西文学作品翻译力度,让更多承载三秦大地独特风土人情与历史底蕴的文化和文学作品走出国门,屹立于世界文学之林。通过这些作品生动讲述陕西故事,展现中国形象,传递中国魅力与温度。”胡宗锋说。

2024年胡宗锋被中国翻译协会授予“资深翻译家”称号

胡宗锋简介:胡宗锋,教授,博士生导师。中国资深翻译家,现任中国翻译协会常务理事,陕西省决策咨询委员会委员,陕西省翻译协会主席,陕西斯诺研究中心主任,陕西省汉语国际教育研究会副会长,陕西省延安精神研究会理事。英美文学、英汉(汉英)翻译理论与实践以及MTI硕士生导师,翻译与跨文化研究博士生导师,西京学院外国语学院院长、陕西文化翻译研究院院长。

1983年于陕西师范大学本科毕业,1988年于西安交通大学研究生毕业,美国伊里诺依大学高级访问学者(2003.7-2004.7),曾任第十一届民建中央文化委员会委员,第十二届西安市政协委员和西北大学外国语学院院长。

主持国家级项目4项,发表学术论文30余篇,两次获陕西省教学成果二等奖。

英译汉代表作有:《震惊世界的结局》《萨达姆的伊拉克》《消散》《我的中国梦》《龙与鹰:中美政治的文化比较》《探究中国》《罗宾博士看陕西》等20部。

英汉双语作品有:《贾平凹散文选》《英诗导论与选读》《英美文学精要问答》《欧洲文化精要问答》《中国传统文化习俗》,陈彦戏剧作品“西京三部曲”《西京故事》《大树西迁》《迟开的玫瑰》,贾平凹诗选《空白》,穆涛散文选《中国的风气》,杨争光诗选《屋檐水》,《汉英辞格比较翻译与欣赏》等10多部。

汉译英(独译及合译)成果有:贾平凹中篇《黑氏》、长篇《废都》《土门》、散文选《荒野地》《贾平凹诗歌选》,路遥作品“夏”,陈忠实作品“舔碗”“害羞”,陈彦长篇小说《装台》、叶广芩作品集《山地故事》《太阳宫》,杨争光作品集《老旦是一棵树》、长篇小说《我的岁月静好》,红柯作品集《狼嗥》,吴克敬作品集《血太阳》,阿莹作品集《古都新韵》,穆涛散文集《没道理的事》,闫安诗集《玩具城》,弋舟作品集《黄金》,张岂之《中国历史文化导读》,张江《作者能不能死》,《中华传统美德》等220多部。

在《新华文摘》《光明日报》《美文》《读者》《萌芽》《名作欣赏》《诗刊》《散文选刊》《中华文学》《英语世界》《作家文摘》《家庭》等报刊发表翻译和创作的小说、散文以及诗歌三百多篇。