摘要

硬碳(HC)作为一种无定形碳基材料,因其可持续性和电化学性能成为钠离子电池(SIBs)极具前景的负极材料。直接碳化法作为一种简单且能耗低的合成路线,能提供较高的初始库伦效率(ICE),但通常以牺牲容量为代价。为突破这一局限,预处理与后处理策略已被开发用于提升硬碳性能。预处理方法通过增强结构无序性、表面活性和缺陷密度,在合成过程中调控材料的结构特性;而后处理方法则致力于改善最终产物的电化学行为,但其研究深度仍相对不足。这两种策略具有功能互补性,结合使用可为实现性能优化提供潜力。本文综述了用于钠离子电池硬碳负极的各种预处理与后处理策略的方法、优势、局限性及其影响机理。推动该领域的研究深化对开发高性能、可持续的钠离子电池技术至关重要。

文章简介

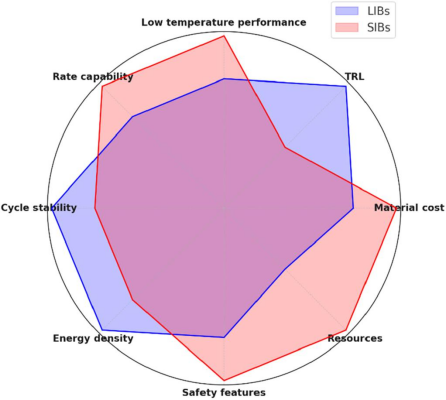

与化石燃料燃烧相关的环境问题和能源挑战日益严峻,这推动了对更清洁、更可持续替代能源的迫切追求。风能、太阳能等可再生能源已成为前景广阔的解决方案,但其固有的间歇性特点要求开发高效储能系统以确保能源稳定供应。在各种储能技术中,钠离子电池(SIBs)因其原材料丰富和成本效益优势而受到广泛关注,成为大规模储能应用的有力候选者(如图1所示)。

Figure1:电池特性对比:锂离子电池(LIBs)与钠离子电池(SIBs)。就技术成熟度(TRL)、能量密度和循环稳定性而言,锂离子电池表现更优;而在成本、倍率容量、安全特性及低温性能方面,钠离子电池更具优势。

电池特性对比:锂离子电池(LIBs)与钠离子电池(SIBs)。在技术成熟度(TRL)、能量密度和循环稳定性方面,锂离子电池表现更优;而在成本、倍率容量、安全特性和低温性能方面,钠离子电池更具优势。

钠离子电池的主要局限性源于钠的原子质量(Na=23)高于锂(Li=7),导致其能量密度先天较低。尽管存在这一劣势,电极材料设计的最新进展已显著提升钠离子电池的性能。负极材料对提升电池效率、容量和循环寿命具有关键作用。在各类负极材料中,石墨、软碳和硬碳(HC)等碳质材料因其稳定性、电化学性能和成本优势而被广泛研究。研究发现,由于钠资源丰富且价格低廉,钠离子电池可成为大规模储能中锂离子电池的替代方案,而高性能负极材料是其性能提升的关键。传统锂电负极材料石墨的钠离子存储性能较差,仅录得54mAh/g的容量,远低于其存储锂离子时的372mAh/g。这主要是因为钠-石墨插层化合物(NaCx)在热力学上不稳定。

热塑性和热固性前驱体为钠离子电池高性能软碳负极的合成提供了重要方向。煤焦油沥青等热塑性前驱体制备的负极表现出稳健的电化学性能,容量接近200mAh/g,非常适合注重耐久性和循环稳定性的应用场景。虽然斜坡式电压曲线会限制最大能量密度,但有利于长期稳定性和加工性能。另一方面,由热固性前驱体在1000°C至2000°C温度下碳化合成的硬碳具有无序结构,包含高密度石墨烯纳米域、闭孔和纳米空腔。这些结构特征可同时实现多种钠存储机制——缺陷位点吸附、碳层间插层和孔隙填充,使硬碳能够提供更高容量(通常超过300mAh/g),其中低压平台区贡献约200mAh/g的容量。这些材料共同为优化钠离子电池负极性能提供了协同优势,可满足不同的应用需求。

最近,为优化硬碳的钠离子存储性能,研究人员探索了多种前驱体预处理方法,如纯化、氧化、溶剂热处理和模板合成等。这些预处理手段可调控前驱体组成、诱导闭孔形成并增强钠离子可及性。异质结构前驱体合成结合碳层包覆、化学气相沉积(CVD)及活化等后处理技术,也被证明具有优化性能的潜力。

尽管硬碳合成技术不断发展,但如何确定最佳方法来提升其结构性能和电化学性能仍无定论。虽然预处理和后处理方法均已证明可有效改变硬碳结构,但确定既能提升性能又具备规模化应用潜力的最优策略仍存在困难。此外,先进合成方法必须同时解决大规模生产的可行性和商业级高性能负极的要求。

尽管硬碳研究取得进展,但其产业化仍面临若干瓶颈。商业可行的硬碳材料初始库伦效率(ICE)通常较低(约60%-75%),导致首周循环出现显著不可逆容量损失。此外,由于碳化产率低且需要精确的结构控制,硬碳生产成本可占负极总成本的20%-30%。这些限制降低了钠离子电池在大规模能源应用中的竞争力。因此,开发和整合预处理与后处理技术,不仅对提升电化学性能至关重要,更是实现硬碳负极规模化、经济化生产的关键。

针对钠离子电池高性能硬碳负极,预处理和后处理方法已取得显著研究成果。本综述旨在批判性地审视这些方法,特别关注其对硬碳材料结构和电化学性能的提升效果。虽然多数方法展现出良好前景,但如何针对特定前驱体确定最佳可规模化方案仍是重要挑战。在性能与实用性的平衡方面尚未形成共识。建立针对前驱体特性的处理方法明确认知,对提升钠离子电池的能量密度、循环寿命和效率参数至关重要,这些因素正是推动这一新兴储能技术发展的关键。最后,本文概述了当前研究空白,为未来硬碳负极预处理和后处理技术的发展方向提供前瞻视角。

文章结论

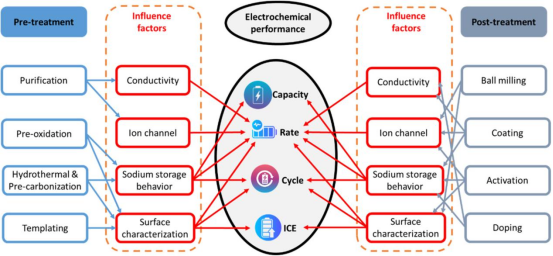

本研究强调了预处理与后处理工艺对实现硬碳(HC)负极在钠离子电池(SIB)应用中最佳电化学性能的关键作用。研究结果表明,通过上述处理工艺,初始库伦效率(ICE)、可逆容量和循环稳定性等关键性能指标均获得显著提升。如图12所示,预处理技术显著增强了碳前驱体的结构稳定性,并提高了碳化产率;而后处理技术(如碳包覆、杂原子掺杂和碳纳米管复合)则在调控表面化学、降低缺陷密度及提升电子传导性方面表现卓越。

这些技术的协同应用可产生叠加效益,从而全面提升钠存储性能。未来的预处理与后处理优化不仅应关注层间距(d002)调控和容量提升,更需注重固体电解质界面(SEI)膜的表面工程,以实现最优初始库伦效率和长期循环保持率。这一点尤为重要,因为SEI膜的稳定性直接决定不可逆钠损耗,并对电池整体效率产生重大影响。

因此,协同运用预处理与后处理技术,为克服硬碳负极的固有缺陷提供了一条具有商业化前景的可扩展路径。最终,这种组合策略将为开发高性能、长寿命且环境友好的储能装置奠定坚实基础。

Figure 12. 预处理与后处理策略对钠离子电池硬碳材料电化学性能的关联性示意图。不同处理方法通过调控导电性、离子通道形成、钠存储行为及表面特性等关键因素,进而影响容量、倍率性能、循环稳定性和初始库伦效率(ICE)等电化学指标。

论文信息

Optimizing Hard Carbon Anodes for Sodium-Ion Batteries: Effects of Pre-Treatment and Post-Treatment Techniques

Muetaz Mohammed, Mohammad M. Hossain, Md Abdullah Al Bari*