摘要

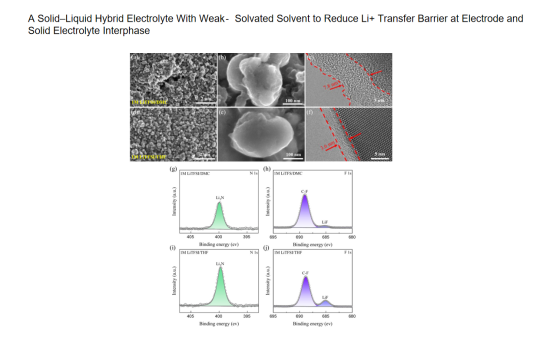

电极与固态电解质(SE)接触引发的界面问题是阻碍固态电池发展的主要因素。在界面处添加液态电解质(LE)形成固液混合电解质是常用策略。SE/LE界面的离子传输动力学包含离子(去)溶剂化的主动作用,且锂离子在液固两相间传输的能垒与溶剂的溶剂化能力密切相关。本文研究了电解质自身溶剂化结构对界面的影响:相比碳酸二甲酯(DMC),四氢呋喃(THF)具有更低的锂离子结合能,更易在固液界面发生去溶剂化,可形成丰富聚集体并生成富含无机物的界面相,从而实现界面相容性。采用聚偏氟乙烯(PVDF)基固态电解质与THF基液态电解质组合时,LiFePO4(LFP)|SPE|Li电池的循环性能和倍率性能显著提升。Li/Li对称电池在0.05 mA cm−2电流密度下可实现1000小时稳定循环,LFP/Li半电池在0.5 C倍率下循环100次后仍保持93%的初始容量。该研究可为固液电解质界面的设计提供启示。

文章简介

随着对更高能量密度和更强安全性电池的需求持续增长,固态锂离子电池(SLBs)已引起广泛关注。在固态电池研究领域,固态电解质(SEs)是一类关键材料,决定着先进储能系统的电化学性能和安全特性。根据其组成和结构特征,这些电解质可系统分为三大类:(1)以刚性晶体框架或玻璃态结构为特征的固态无机电解质(SIEs);(2)由具有离子传导链段的柔性聚合物基质组成的固态聚合物电解质(SPEs);(3)整合多种组分以协同优化性能的固态复合电解质(SCEs)。与SIEs相比,SPEs表现出更优异的机械柔韧性和更易加工的特性,并在学术研究中获得了广泛关注。然而,聚环氧乙烷(PEO)似乎受限于其室温(RT)下高结晶度及反应性末端–OH基团带来的低离子电导率和不足的电压稳定性。作为对传统聚合物电解质局限性的一种研究回应,人们已合成并研究了多种替代性聚合物基质用于SPEs,其中显著的例子包括:具有增强热稳定性的聚丙烯腈、通过其富含碳酸酯的主链展现出改进锂离子传输动力学的聚碳酸丙烯酯,以及与传统体系相比提供更优介电性能和机械强度的聚偏氟乙烯(PVDF)衍生物——所有这些都代表了关键的材料创新,旨在应对先进储能设备中离子电导率优化、界面相容性增强和电化学稳定性窗口扩展等相互关联的挑战。在这些聚合物中,PVDF因其在机械性能、电化学稳定性和热稳定性方面的显著优势而脱颖而出,使其在SLBs应用中极具前景。由锂盐和聚合物基质组成的SPEs,在推动固态聚合物锂金属电池发展的过程中经历了广泛研究。其轻质、柔韧且不易燃的特性为这些电池众所周知的安全问题提供了可行的解决方案。

尽管PVDF基电解质具有promising的介电性能和机械强度,但它们仍然存在重大的界面挑战,限制了其在先进电池系统中的实际应用——值得注意的是,在没有补充液体增塑剂或电解质添加剂的情况下,PVDF基质固有的离子电导率仍然受到严重限制,从而影响了其在电极界面维持稳定离子传输路径的有效性,并阻碍了高能量密度应用所需的整体电化学性能。PVDF基SPE表面存在丰富的微孔和孔隙结构,对Li+离子迁移构成了显著障碍,导致界面粘附性受损和整个电解质基质中的电流分布不均。不充分的固-固界面粘附显著减少了有效电化学反应面积,并限制了电极-电解质界面处高效的锂离子嵌入动力学,最终导致加速的容量衰减和电池过早失效;这一现象,加上持续存在的高界面阻抗挑战,已成为严重制约所有固态锂电池商业化进程的关键技术障碍。

为了应对固态电池系统中持续的界面挑战,研究人员广泛采用了在电极-电解质界面引入液体电解质(LE)组分的策略,从而构建了一种混合固-液复合电解质结构,该结构利用液相的固有润湿特性来增强界面相容性——这种方法通过促进紧密的电化学粘附和促进锂离子跨越先前受限的固-固边界传输,有效最小化了接触电阻。LEs的润湿性使其能够完全渗透到复合阴极层的纳米级多孔网络和陶瓷基固态电解质(SSE)框架中,建立对电化学性能至关重要的连续Li+传输路径。此外,LEs表现出与正极材料的反应性,促进形成包含有机/无机分解产物的正极电解质界面相(CEI),或者与SSEs反应建立对界面稳定至关重要的固-液电解质界面相(SLEI)。SLEI在调节界面稳定性和Li+传输方面起着至关重要的作用,同时深刻影响着电极形态演变和结构完整性。该界面层不仅主导离子传导路径,还减轻机械降解过程,从而确保电极在长期电化学循环过程中的尺寸稳定性。因此,战略性地形成坚固的CEI层和稳定的SLEI结构可显著降低界面阻抗,同时确保跨电极-SE界面的高效、一致的锂离子迁移路径,从而实现先进电池系统中持续的电化学性能。迄今为止,广泛的研究已经阐明了SLEI的化学组成和电化学性质,强调了其在调节界面离子传输动力学中的关键作用。学术界普遍认为,SLEI显著促进了界面层内的锂离子传输,其功能影响与电池系统的电化学性能密切相关。在固体与LEs之间界面区域的附加界面层处,离子迁移机制发生了根本性转变:从依赖于LE中浓度梯度的溶剂化离子的扩散行为,转变为由SE中晶格缺陷介导的离子跳跃机制。实验观察表明,Li+在界面传输过程中必须克服的能量势垒与溶剂分子的溶剂化强度之间存在显著相关性。值得注意的是,完全的脱溶剂过程——即溶剂分子从锂离子配位壳中脱离——很可能构成了整个离子传输链中的关键限速步骤。

因此,通过系统的实验研究和定量分析,本研究最终证明,电极-电解质界面处的脱溶剂过程是主导锂离子传输动力学和界面电荷转移反应效率的主要动力学瓶颈,从而确立了其在决定先进电池系统整体电化学性能限制方面的关键作用。因此,迫切需要彻底调控PVDF基电解质的溶剂化结构,并为高能量密度固态电池的实际应用创造一个稳定的Li+传输和反应环境。Li+与四氢呋喃(THF)分子之间显著降低的结合亲和力使得能够精确调控电解质溶剂化构型,促进形成高度浓缩的Li+团簇,并推动原位构建以无机物为主导的界面层——这种协同效应最终确保了电极-电解质界面处卓越的电化学稳定性。因此,更多的阴离子可能进入内溶剂化鞘,形成具有高电化学稳定性的富无机物界面层。由于阻抗降低和形成了高度稳定的SLEI,磷酸铁锂(LFP)|SPE|Li电池展现出优异的长周期循环性能和卓越的高倍率放电能力。

文章结论

综上所述,我们在原子层面揭示了PVDF基电解质的微观结构以突破瓶颈问题。研究阐明,锂离子的相互作用环境(包括溶剂-锂离子、溶剂-聚合物之间的相互作用)对离子传输能力和界面稳定性具有决定性作用。我们提出了一种弱配位溶剂策略——用THF替代传统电解质,从而缓解离子传导限制并增强电化学稳定性。实验结果表明,采用THF电解质的Li|PVDF|LFP电池表现出卓越的电化学性能:容量保持率(100次循环后仍达93%)和倍率性能(1C倍率下容量为149 mAh g–1)。这种低溶剂化溶剂的战略应用有助于可控构建有序溶剂化结构,通过调节界面电荷转移动力学与稳定性,最终优化锂离子电池体系的能量密度和循环性能。本研究推动了一种具有广泛适用性的电解质工程范式,该范式通过优化离子传输架构和界面稳定机制,为高能量密度固态电池系统的商业化实现开创了创新概念路径。

论文信息

A Solid–Liquid Hybrid Electrolyte With Weak-Solvated Solvent to Reduce Li+ Transfer Barrier at Electrode and Solid Electrolyte Interphase

Xiaojuan Zhang, Dongni Zhao, Yin Quan, Hui Wang, Junwei Zhang, Jinlong Sun, Yu Zhu, Liping Mao, Ningshuang Zhang, Shiyou Li*