摘要

硅基负极因其极高的理论容量,被视为最具吸引力的高容量负极材料之一。然而,其在充放电循环过程中显著的体积变化会导致容量快速衰减,阻碍了其在高能量密度锂离子电池(LIB)中的商业应用。本研究引入了一种新型有机-无机交联粘结剂体系:海藻酸钠-硼酸锂-硼酸(Alg-LBO-BA)。该三维网络结构有效缓冲了硅(Si)颗粒的体积变化,维持了电极的整体稳定性。其中,LBO(硼酸锂)作为预锂化剂,补偿了SEI膜形成过程中不可逆的锂消耗;而Si−O−B结构提供了丰富的路易斯酸位点,增强了锂离子传输和界面稳定性。

在0.2 A g⁻¹的电流密度下活化后,优化后的硅负极显示出91%的首次库仑效率(ICE)。在1 A g⁻¹的电流密度下循环200次后,其可逆容量保持在1631.8 mAh g⁻¹;即使在5 A g⁻¹的高电流密度下,仍能达到1768.0 mAh g⁻¹的可逆容量。本研究为硅负极设计有机-无机粘结剂提供了一种新策略,显著推动了高性能硅负极的发展。

文章简介

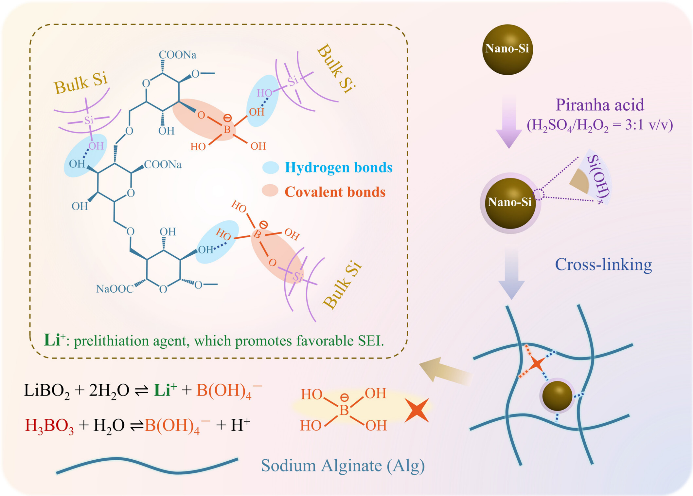

本研究采用新型功能性交联剂——硼酸锂(LiBO₂)和硼酸(BA)——与海藻酸钠(Alg)结合,开发了一种交联粘结剂体系,命名为Alg-LBO-BA。图1展示了硼酸锂在粘结剂制备过程中的水解与交联机制。具体而言,该体系中引入的B–OH键可与经食人鱼溶液处理、富含–OH基团的硅材料表面发生脱水缩合反应,形成稳定的共价键。这些B–OH键进一步与粘结剂表面的–OH基团交联,形成共价键和氢键,在活性材料与粘结剂之间建立化学“桥梁”,电极的整体机械稳定性因此得到显著提升。

此外,LiBO₂中具有缺电子性的硼(B)原子在电池循环过程中可自由接受电子,促进高效SEI膜的形成。LBO通过有效抑制界面副反应并提供额外的活性锂离子来补偿首次充放电循环中不可避免的锂损失,从而提高了首次库仑效率(ICE)。BA不仅解决了仅添加LBO时碱性条件下硅材料副反应的问题,还增强了粘结剂间的交联,并提供了更丰富的硼源。LBO与BA的协同效应对提升电极体系的结构完整性和循环稳定性起着至关重要的作用。

本研究利用具有广泛应用潜力的富羟基硅粉,通过脱水缩合反应构建有机-无机三维交联网络结构,实现了优异的锂离子传导性和电解质界面稳定性。

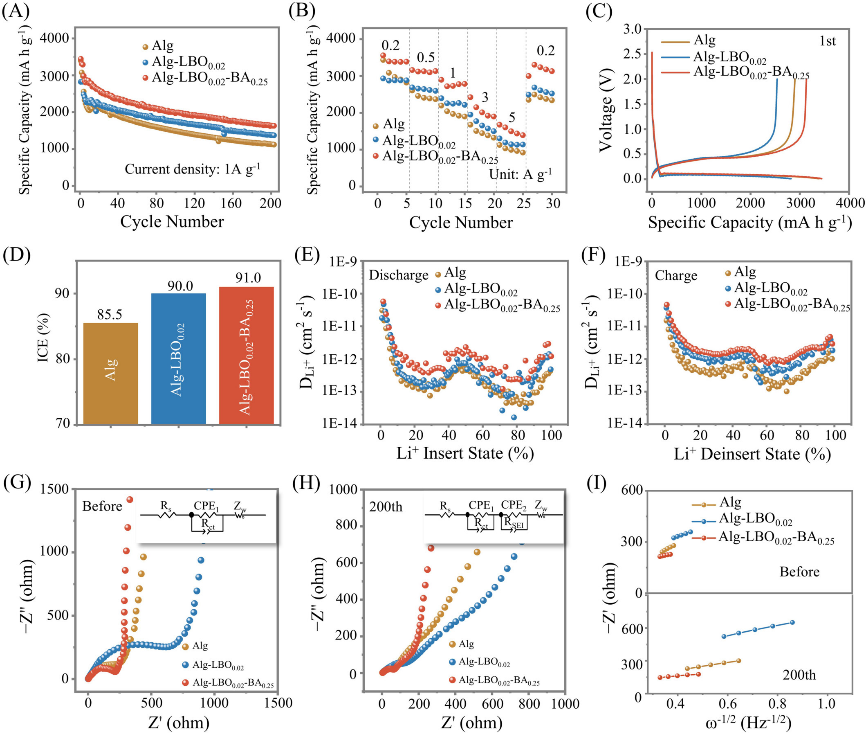

图3A展示了在1.0 A g⁻¹电流密度下的循环性能。Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅电极表现出最高的首次放电容量(3445.9 mAh g⁻¹),超过了Alg电极(3394.7 mAh g⁻¹)和Alg-LBO₀.₀₂电极(2823.24 mAh g⁻¹)。循环200次后,Alg、Alg-LBO₀.₀₂和Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅的放电容量分别为1121.44 mAh g⁻¹、1372.08 mAh g⁻¹和1631.78 mAh g⁻¹。实验中,纯Alg粘结剂溶液和BA-SA溶液的pH值接近中性,而BA溶液的pH为10.68。Alg-LBO₀.₀₂负极较低的初始放电容量源于电极制备过程中碱性LiBO₂溶液与硅之间的副反应,导致活性硅损失。LiBO₂与Alg的交联形成动态可逆的硼酸酯键以及由副反应产生的惰性层,减轻了硅的体积膨胀并维持了电极结构稳定性。图3B显示,Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅在0.2、0.5、1、3和5 A g⁻¹电流密度下的放电容量分别为3421.8、3128.3、2781.6、2081.1和1768.0 mAh g⁻¹,均显著高于Alg和Alg-LBO₀.₀₂电极。此提升归因于Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅中优异的三维网络结构和导电的Si─O─B键。图3C,D展示了不同样品的首次充放电曲线和首次库仑效率(ICE),显示不同粘结剂的硅负极具有相似的电压曲线。交联粘结剂改善的ICE与引入缺电子B、O–B–O键和含锂化合物相关[32, 43]。值得注意的是,从第4个循环开始,Alg-LBO₀.₀₂和Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅的容量保持率相近。Alg-LBO₀.₀₂初始容量较低是由于碱性条件下硅表面副反应形成惰性层,该层在一定程度上缓解了体积膨胀。BA的加入解决了初始放电容量低的问题,并有助于缓解更大的体积膨胀,使得Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅在更高容量下实现了相似的容量保持率。此外,Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅展现出优异的倍率性能、高ICE和出色的快充能力,提供了最高的容量和能量密度。总体而言,SA-LBO-BA粘结剂是最佳选择。图3E,F展示了不同粘结剂电极的拟合锂离子扩散速率。Alg-BA₀.₂₅和Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅电极均表现出优于Alg粘结剂电极的锂离子扩散能力,印证了LiBO₂在提升锂离子电导率方面的功效。放电过程中扩散系数的下降可能源于增厚的SEI膜阻碍了液相锂扩散;充电过程中的降低则可能由“死锂”积累所致 。由于放电后有静置期,界面锂离子浓度发生变化,导致充电初始(0%态)的扩散系数显著高于放电后初始(100% )

采用电化学阻抗谱(EIS)分析不同粘结剂硅负极的阻抗特性,以阐明其电化学性能差异。图3G,H描绘了不同交联粘结剂在循环前和循环200次后的EIS图谱,拟合的Rct、Zw和RSEI值见表S1。碱性LiBO₂粘结剂体系中形成的惰性层导致含Alg的单组分交联粘结剂在循环前的Rct值高于其他粘结剂。循环前拟合的Zw和Warburg参数(图3I)与GITT结果一致。图3H显示,循环200次后所有电极在高频区均呈现一个压扁的半圆,代表SEI膜电阻。缺电子B的加入促进了稳定致密SEI的形成。表S1表明Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅粘结剂体系具有最小的Rct和Zw值,说明LiBO₂和BA的协同作用有效缓解了硅体积膨胀产生的应力并增强了锂离子电导率。这些结果证实含LiBO₂和BA的Alg粘结剂提供了更优的电化学性能。图S4所示的不同扫描速率下纯Alg和Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅粘结剂电极的循环伏安曲线表明,峰值电流(I)与扫描速率平方根呈线性相关。更高的斜率表明电极材料具有更好的扩散动力学。Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅粘结剂电极显示出更大的斜率,表明其锂离子扩散能力优于纯Alg粘结剂电极,这与GITT和EIS结果一致。

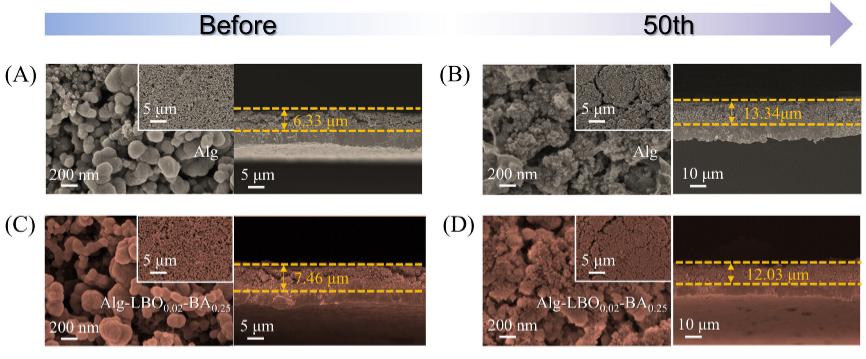

采用扫描电子显微镜(SEM)分析了由Alg和Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅粘结剂制备的硅电极在循环前后的微观结构。图4A,C展示了循环前电极的平面和横截面视图。两电极在循环前均呈现显著的多孔结构,这有助于充分的电解质浸润和快速的锂离子传输,确保了高初始库仑效率。Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅电极的横截面厚度略大于Alg电极,这是由于功能性添加剂LiBO₂和BA与Alg发生交联反应所致。该反应增加了粘结剂的粘度,轻微提高了电极厚度,但此变化对电极整体性能影响甚微。

经过50次充放电循环后,观察到显著的形貌变化。图4B显示,Alg电极出现了明显的裂纹和结构损伤,这主要源于硅在合金化过程中的巨大体积膨胀以及SEI膜的反复形成与分解。这些过程导致电极内部应力集中,引发裂纹,破坏了负极完整性并阻碍了有效的锂离子传输,从而导致性能快速衰减。相比之下,图4D表明Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅电极在50次循环后仅出现微小裂纹,整体结构保持相对完整。这表明Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅交联粘结剂有效缓解了硅体积膨胀引起的应力集中,维持了电极稳定性。此外,LiBO₂的加入显著减少了界面副反应,增强了电极的循环稳定性。

结论

本研究引入了一种多功能交联粘结剂体系,其采用新型功能性交联剂——硼酸锂(LiBO₂)和硼酸(BA)——与海藻酸钠(Alg)结合而成。BA与LBO的协同效应不仅能在Alg链之间形成化学交联,还能强化Alg链与硅(Si)颗粒之间的连接,从而提升粘结剂的机械性能,并建立起更稳定的电极体系。LBO的引入有效促进了致密稳定SEI膜的形成,进而促进了具有高离子电导率的稳定界面。值得注意的是,在最优样品中,Alg-LBO₀.₀₂-BA₀.₂₅粘结剂体系在1 A g⁻¹的电流密度下循环200次后,仍能保持1631.8 mAh g⁻¹的高可逆容量,同时实现了99.47%的库仑效率。本研究推进了粘结剂的设计,为实现高首次库仑效率(ICE)和稳定的硅基负极提供了一种有前景的方法。

论文信息

Lithium Borate/Boric Acid Optimized Multifunctional Binder Facilitates Silicon Anodes With Enhanced Initial Coulombic Efficiency, Structural Strength, and Cycling Stability

Xiang Wang, Tingting Li, Naiwen Liang, Xiaofan Liu, Fan Zhang, Yangfan Li, Yating Yang, Yujie Yang, Wenqing Ma*, Zhongchang Wang, Jiang Yin, Yahui Yang,* Lishan Yang*