摘要

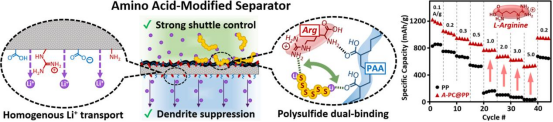

锂硫电池具有理论能量密度高、成本低廉和环境友好等优势,但因锂枝晶生长和穿梭效应引发的性能缺陷,尚未实现商业化应用。本研究将带正电荷的氨基酸应用于商业聚丙烯隔膜表面修饰,使其兼具抑制穿梭效应和稳定阳极功能。这种氨基酸改性隔膜(A-PC@PP)通过L-精氨酸(Arg)、聚丙烯酸(PAA)和碳纳米纤维(CNFs)构建纳米复合夹层,可有效捕获并转化多硫化物;同时Arg与PAA的官能团在隔膜内部形成均匀分布,可调控锂离子通量从而抑制锂金属阳极的枝晶生长。基于这些优势,采用A-PC@PP隔膜的锂硫电池展现出优异的倍率性能(在5A/g超高电流密度下容量保持>530mAh/g)和增强的循环稳定性(在0.5A/g电流密度下循环500次,每圈容量衰减率低至0.068%)。本研究证明这种来源丰富的氨基酸能有效解决锂硫电池的关键性问题,具有重要应用价值

文章简介

可充电锂硫(Li-S)电池具有卓越的理论容量(1675 mAh/g)、高能量密度(2600 Wh/kg)以及低成本环保的正极材料。尽管这些优势在过去十年中备受关注,但硫正极材料仍面临严重阻碍其商业化应用的挑战。最显著的问题是硫正极存在众所周知的穿梭效应——硫还原反应中产生的长链多硫化物中间体(Li₂Sₓ,x=8,6,4)溶解于液态电解质,导致活性物质持续损失。溶解的多硫化物在浓度梯度和电池内部电场作用下穿过隔膜扩散,腐蚀负极并不可逆地沉积为Li₂S。此外,硫较差的电子导电性限制了活性物质利用率,而硫氧化还原反应固有的缓慢动力学导致多硫化物在电解液中累积。这些问题的叠加使得硫正极面临容量快速衰减、功率输出低下和循环寿命缩短等困境。

在解决穿梭效应和改善硫正极氧化还原动力学方面,研究者已取得重大进展。最广泛采用的方法是将硫与各种导电碳载体复合或包封,这既提高了硫利用率,又能将多硫化物物理限制在正极结构内。此外,还采用了杂原子掺杂碳、单原子催化剂、金属氧化物/硫化物/氮化物催化剂以及多功能粘结剂等多种亲多硫化物材料,通过强化学吸附作用进一步抑制多硫化物溶解。尽管这些改性正极改善了多硫化物调控,但电极本身在循环过程中会经历大幅体积变化,导致结构损伤并形成电绝缘的"死硫"。作为进一步对策,研究人员设计了插入正极与隔膜之间的各种中间层,既能回收"死硫"又能抑制穿梭效应。这些中间层通常将多硫化物吸附材料(如极性聚合物、金属氧化物)与导电剂(如碳纳米材料、导电聚合物)结合,作为上层集流体捕获/转化硫物种,显著改善氧化还原动力学和硫利用率。虽然这些设计策略间接保护负极免受多硫化物腐蚀,但未能解决影响锂金属负极的几个根本问题。

由于硫正极直接导致锂硫电池最迫切的性能限制(如硫利用率低、穿梭效应),其重要性往往掩盖了在实际应用场景中更易失效的锂负极问题。事实上,与实验室纽扣电池使用过量锂不同,在高能量密度电池配置中,薄锂箔已被确定为主要失效机制。即使完全抑制多硫化物穿梭,锂金属负极仍高度不稳定。在重复循环过程中,液态电解质持续消耗于与锂金属负极的副反应,形成不稳定的固体电解质界面(SEI)。此外,锂金属表面的局部电场会促进枝晶生长,最终可能刺穿隔膜导致内部短路。因此,要实现实际可用的锂硫电池,必须同时解决两个电极的问题。

为此,研究人员设计了无数兼具多硫化物捕获和离子调控功能的隔膜。采用聚合物、碳材料、无机材料和/或金属/共价有机框架改性的聚烯烃隔膜已被广泛报道。此外,通过静电纺丝或更特殊的溶液浇铸和相转化方法制备的新型隔膜也展现出性能提升。虽然有效,但这些策略常面临规模化挑战或依赖不环保的聚合物/溶剂。

近年来,天然蛋白质已成为隔膜功能材料的新选择,作为合成聚合物的可持续替代品,具有成本效益高、可再生且易于在绿色溶剂中加工的优势。蛋白质在生物体中承担机械强化或离子传输等功能,已被用于增强隔膜的相关性能。此外,其丰富的极性官能团展现出显著的多硫化物捕获能力。例如,静电纺丝明胶和玉米蛋白Janus结构已替代商业隔膜,大幅提升多硫化物固定和枝晶抑制效果。蛋白质纳米复合涂层或表面功能化改性聚烯烃隔膜也有报道,在不牺牲商业隔膜机械强度和易集成性的前提下显著改善电化学性能。

氨基酸作为锂硫电池的潜在生物材料也受到关注。作为多肽大分子的亚单元,氨基酸相比蛋白质具有更简单的加工优势(蛋白质需要精确控制的变性条件才能达到最佳性能。例如,氨基酸已作为添加剂应用于正极或电解液以提升锂硫电池性能。然而除最近的一项研究外,氨基酸在锂硫电池隔膜中的应用极少被探索。通过选择具有强多硫化物捕获能力和锂离子配位特性的单一氨基酸,可增强改性隔膜的性能从而提升电池表现。

基于我们前期研究中证明带正电荷的精氨酸(Arg)具有强多硫化物捕获能力,本研究选择其作为多功能添加剂,在商业聚丙烯(PP)隔膜表面构建纳米复合中间层。该中间层由碳纳米纤维(CNFs)构成,其表面通过精氨酸/聚丙烯酸(PAA)氨基酸-聚合物体系功能化。将Arg-PAA/CNF纳米复合材料(命名为A-PC)涂覆于商业PP隔膜上,形成具有强多硫化物吸附与转化能力的氨基酸改性双功能隔膜(A-PC@PP)。此外,真空过滤工艺使A-PC@PP隔膜面向负极侧修饰有残留的Arg-PAA官能团,可均匀化离子传输并稳定锂负极的剥离/沉积过程。配备A-PC@PP隔膜的锂硫电池展现出优异的倍率性能,在5.0A/g的高电流密度下容量仍保持>530mAh/g;同时显著改善容量保持率,在0.5A/g循环500次后每圈容量衰减率低至0.068%。本研究为商业隔膜的简易可持续改性策略提供了新思路,并阐明单一氨基酸添加剂在锂硫电池双电极稳定化中的作用。

文章结论

综上所述,本研究开发了一种具有多硫化物穿梭抑制和锂负极稳定化双功能的氨基酸改性隔膜(A-PC@PP)。该隔膜通过在商业PP隔膜上涂覆L-精氨酸(Arg)、聚丙烯酸(PAA)和碳纳米纤维(CNF)构成的纳米复合中间层制备而成。改进的硫氧化还原动力学和Li₂S成核行为证明,添加Arg的纳米复合中间层表现出更强的多硫化物捕获与转化能力,可有效抑制穿梭效应。此外,Arg-PAA官能团在隔膜中的引入实现了更快的锂离子传输,从而降低过电位、提高Li/Li⁺可逆性并获得无枝晶的负极形貌。基于这些显著改进,采用A-PC@PP双功能隔膜的锂硫电池展现出优异的倍率性能(在5.0A/g高电流密度下容量超过530mAh/g)和更高的容量保持率(在0.5A/g下循环500次,每圈容量衰减率仅为0.068%)。这些发现凸显了可再生生物分子在锂硫电池隔膜中应用的显著优势与简易可行性。

论文信息

An Amino Acid-Modified Bifunctional Separator for Shuttle Control and Li Metal Stabilization in Li-S Batteries

Justin Zhong, Lulu Ren, Ying Guo, Jin Liu*, Wei-Hong Zhong*