摘要

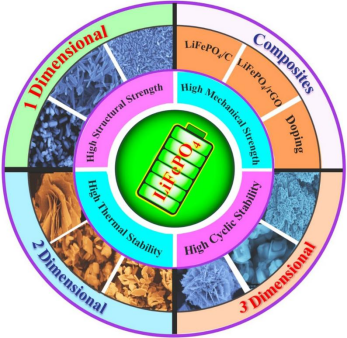

可充电锂离子电池(LIB)已迅速成为电子设备中最受欢迎的储能电源之一。LIB正极材料显著影响着电池的能量密度、安全性、使用寿命和成本,且LIB体系展现出优异的化学稳定性和热稳定性。在多种正极材料中,磷酸铁锂(LiFePO₄)因其卓越的安全性、低毒性、成本效益及结构稳定性而受到广泛关注,成为商业应用和高性能电池的首选材料。然而,LiFePO₄的电化学性能很大程度上受其形貌和纳米结构的影响。本文综述了水热法合成的LiFePO₄纳米材料,重点分析其结构特征、形貌特性与电化学性能,系统讨论了一维、二维和三维LiFePO₄纳米结构对锂离子传输、导电性及整体电池性能的影响机制,并探究了LiFePO₄电子结构在电荷存储中的作用。本综述的创新之处在于采用机器学习技术分析不同水热合成条件与电化学参数下的比容量变化规律,为性能优化提供新视角。最后,探讨了LiFePO₄基锂离子电池在全球范围内面临的挑战、发展前景与研究机遇,为该领域的进一步发展提供了路线图。

文章简介

过去几十年间,移动和固定式电能存储系统的需求显著增长。为满足这些需求,电池技术已成为最主要的储能方式。然而,现有电化学系统的价格阻碍了其向重要新领域的扩展,更高性能和环境友好型材料仍是迫切需求。在此背景下,纳米材料对提升电池性能起着至关重要的作用。当前需要开发新型高容量正极材料、更廉价安全的负极材料以及更稳定的电解质体系。电池是最广泛使用的储能装置,其尺寸范围从手表大小的纽扣电池到用于电网级负载平衡的兆瓦级系统。除极高功率密度场景外,其输出能量通常超过输入能量的90%,堪称高效储能设备。早期的铅酸、镍镉(Ni-Cd)和镍氢(NiMH)等可充电电池已大多被锂离子体系取代。凭借更高能量密度和更长循环寿命,锂离子电池已基本取代曾主导便携式电子产品的镍氢电池。在电动汽车、太阳能存储和便携式电源设备应用的推动下,全球磷酸铁锂电池市场预计在2023至2035年间以17%的年增长率扩张。磷酸铁锂电池因其高能量密度、优异循环寿命和卓越的热/化学安全性而广受欢迎。此外,政府鼓励清洁能源解决方案的政策进一步扩大了市场。相较于钴酸锂(LiCoO₂)、锰酸锂(LiMn₂O₄)、磷酸锰锂(LiMnPO₄)等传统正极材料,磷酸铁锂具有更高热稳定性、增强安全性和环境友好性等优势。虽然锰酸锂因资源丰富和成本低廉而备受关注,但其存在锰溶出和电压衰减等缺陷。Lin等人的最新综述强调了这些局限性,进一步印证了磷酸铁锂作为热稳定且结构稳健的正极材料在锂离子电池发展中的持续相关性。其橄榄石晶体结构支持锂离子沿轴高效扩散,理论容量达170 mAh·g⁻¹。尽管优势显著,但仍需解决电子电导率低、锂离子扩散速率慢和振实密度低等问题以释放其全部潜能。近期研究致力于通过创新材料设计和合成技术突破这些局限。特别是水热合成法已成为制备具有可控形貌和粒径的磷酸铁锂的重要方法,可有效提升其电化学性能。例如,2024年的一项研究展示了一种经济高效的水热法,该方法可循环利用锂源,制备出具有更高导电性和环境可持续性的高性能磷酸铁锂。

与此同时,机器学习技术在电池研究中的整合为材料优化和性能预测开辟了新途径。机器学习模型已应用于利用化成数据对电池质量进行分类和预测寿命,实现了高精度并减少大量测试的需求。此外,自然语言处理(NLP)工具的发展实现了从文献中自动提取实验数据,促进了综合电池数据库的构建,并加速了最优合成参数的发现。例如,Alyoubi等人展示了利用机器学习优化废旧磷酸铁锂材料的再生过程,为商业规模应用中可持续正极材料再利用提供了路径。Wang等人开发了磷酸铁锂/碳的水热再合成方法,该方法将机器学习指导的前驱体优化与低温低废合成相结合,证明了绿色电池材料的实际可行性。Pathmanaban等人的最新研究应用机器学习模型预测电动自行车电池中磷酸铁锂的温度分布,展示了真实世界数据集如何提升模型泛化能力和功能部署效果。近年来,磷酸铁锂的水热合成和机器学习在电池材料研究中的应用均取得重大进展。最新研究探索了绿色可持续的水热合成方法,强调环境友好前驱体、溶剂最小化和节能工艺条件。这些方法旨在减少环境足迹的同时保持或增强电化学性能。同时,机器学习已成为电池材料开发领域的变革性工具。先进的机器学习算法现被用于预测相稳定性、优化合成参数以及高精度模拟磷酸铁锂基体系的电化学行为。这些数据驱动策略不仅加速了研发进程,还提供了仅通过传统实验方法难以获得的深入见解。

本综述旨在通过对水热合成磷酸铁锂的全面分析弥补当前知识空白,重点聚焦先进的一维、二维和三维纳米结构及其对电化学性能的影响。我们深入探讨形貌与电池性能的关联性,并解析磷酸铁锂的电子结构。此外,我们引入机器学习技术研究不同水热合成条件和电化学参数下的比容量变化。通过整合绿色合成方法和机器学习应用的最新进展,本综述为磷酸铁锂基锂离子电池的发展提供了前瞻性视角,涉及规模化潜力、环境影响以及在电动汽车和电网级储能等领域的实际应用潜力。

文章结论

开发新型锂离子电池正极材料对电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的成功商业化至关重要。具有橄榄石结构的磷酸铁锂(LiFePO₄)是最具前景的正极候选材料之一。与目前商用锂离子电池中使用的其他金属氧化物相比,其具有成本低廉、低毒性、高安全性、长循环寿命、优良的过充特性以及合理的理论比容量(170 mAh·g⁻¹)等优势,因而极具应用潜力。本文综述了水热合成磷酸铁锂纳米复合材料的最新进展,重点探讨其物性、电子能带结构及电池应用。通过对合成方法、结构特征、电化学性能、机器学习应用及电子能带结构理论研究的深入分析,表明该类材料在提升锂离子电池性能与效率方面具有巨大潜力。碳材料、金属氧化物及其复合纳米材料的协同效应显著提高了磷酸铁锂的电导率、循环稳定性和倍率性能,使其成为下一代储能器件的理想候选材料。此外,对电子能带结构的阐释以及缺陷对电化学性能影响机制的解析,为进一步优化材料性能提供了重要理论依据。总体而言,本综述所述进展凸显了水热合成磷酸铁锂纳米复合材料作为高性能锂离子电池关键材料的发展潜力,为构建更可持续、高效的能量存储未来铺平道路。

a.

LFP的直接开发或固态生长仅是众多水热合成技术中的一种。尽管这种固态生长方法成本低廉、两相界面高度可控且结构致密,但在实现技术标准化之前仍需深入研究。

b.

该方法最突出的优势在于可通过调节溶液成分、温度、溶剂特性及添加剂等参数,灵活调控晶粒尺寸、晶相、颗粒形貌和表面化学性质。为降低成本和毒性,应尽可能减少表面活性剂、粘结剂和有机反应物的使用。

c.

需通过进一步研究加强形貌与取向控制,以达成甚至超越170 mAh·g⁻¹的理论容量目标。理想情况下应使用无机材料以避免潜在环境风险,这将为锂存储提供更多活性位点并改善电解质与LFP表面的界面接触。

d.

计算筛选技术目前很少应用于掺杂剂研究、缺陷分析及材料可合成性评估。随着高通量计算筛选技术的发展,一系列新方法使材料缺陷计算更为便捷。未来需加强这些材料的缺陷估算研究,以全面理解其物理特性与实际应用潜力。通过采用前沿理论与计算筛选手段验证LiFePO₄的稳定性、衰减特性与缺陷容忍度,对于证实其在储能装置中的应用潜力具有关键意义。

论文信息

Machine Learning Analysis of Hydrothermally Synthesized LiFePO4 for Lithium-Ion Battery

Nita U. Kalugade, Digambar S. Sawant, Heena S. Mulla, Sandesh V. Gaikwad, Charudatta S. Pawar, Deepak P. Dubal*, Gaurav M. Lohar*